Las Catedrales de Concepción

durante la Colonia y la República de Chile

Por OSC (Equipo del Archivo Histórico de Concepción)

El nombre de Catedral indica la iglesia sede del obispo, donde él tiene su cátedra (asiento) de pastor, al fondo del ábside, según uso desde los tiempos de las basílicas romanas. Una catedral es el testimonio de la unidad de la Iglesia Católica, madre de todas las iglesias parroquiales de la diócesis. Una iglesia catedral generalmente se ubica frente a la plaza principal de la ciudad, siendo expresión de Bellas Artes, un gozo estético que conduce y eleva a Dios.

La antecesora de la catedral penquista es aquella construida para la diócesis creada por el papa Pío IV el 22 de marzo de 1564, en “La Imperial” (hoy Carahue: la ciudad que fue), ciudad fundada el 16 de abril de 1552, por don Pedro de Valdivia pensando hacer de ella la capital del Reino, y llamada así en homenaje a su rey- emperador, Carlos I de España y V de Alemania. Fue sede episcopal por 36 años, hasta la destrucción de la ciudad por los naturales. En ella existían conventos agustinos, franciscanos y dominicos, y un hospital bajo la advocación de San Julián. Contaba con Colegio Seminario y un beaterio de religiosas bajo la regla de Santa Clara. La importancia de una ciudad, en aquellos tiempos, se consideraba por el número de sus conventos.

Su primer obispo fue fray Antonio de San Miguel Avendaño y Paz, franciscano, recibiendo su consagración en la Catedral de Lima, el 9 de febrero de 1567, siendo su vicario in situ el presbítero don Agustín Cisneros. La iglesia de La Imperial era muy pequeña y de adobes, cubierta de paja. La catedral se usaba como iglesia parroquial, lo que derivó en costumbre de ubicar aledaño al edificio principal, una iglesia más pequeña o capilla llamada del Sagrario, para ceremonias estrictamente parroquiales.

Por orden perentoria del rey se debe mejorar la construcción de las iglesias catedrales de Chile acorde al culto divino, ordenando a la Real Audiencia (3 noviembre 1567), a través de la Real Hacienda costear los egresos que de ello signifique, llamando a ayudar a los moradores encomenderos, vecinos e indios cristianos, para concretar tan importante obra.

Sucesivos fuertes temblores y el terremoto del 8 de febrero de 1570 deterioraron la iglesia catedral, reconstruida después del sismo del 26 de octubre de 1562. Pero no estaba todo dicho, el 16 de diciembre de 1575, un nuevo terremoto devastó la región afectando esta ciudad y a todo el sur de Chile. Por consecuencia hubo tres catedrales en La Imperial. El padre Reinaldo Muñoz Olave dice que a fines del siglo XVI la construcción era toda de piedra, muy grande y hermosa, dotada de buenos ornamentos y paramentos sagrados. A fines del siglo XIX todavía se podían ver las murallas de la destruida catedral entre los árboles.

Fray Antonio de San Miguel fue nombrado obispo de Quito el 8 de marzo de 1587, falleciendo en su viaje a quito, para hacerse cargo de su cátedra el 7 de noviembre de 1590.

Le sucedió en el cargo don Agustín Cisneros, por bula del papa Sixto V del 8 de marzo de 1587. De salud quebrantada, falleció en 1594 o 1595, “cargado de méritos y llorado por sus diocesanos”. Fue sepultado en la misma iglesia catedral. Durante el Parlamento de Quillín en 1667, se ubicaron en los restos de la catedral, las cenizas de este sacerdote, siendo ellas trasladadas a la Catedral de Concepción (Penco). La ciudad había sido destruida en Semana Santa del año 1600, dictándose Auto de despoblación el 4 de abril del ese año.

Tres obispos gobernaron la sede episcopal y tres iglesias catedrales tuvo La Imperial en 39 años.

La segunda sede episcopal fue instalada en la ciudad de Concepción, asentada en el Valle de Penco. El obispo siguiente fue el dominico fray Reginaldo de Lizárraga, quién se consagró en Lima el 24 de octubre de 1599, tomando posesión de su diócesis por procurador en 1600. Constreñido por el rey para asumir su cargo lo hizo en diciembre de 1602. Se le llama el primer obispo de Concepción por haber asentado su servicio episcopal en esta ciudad. Se rescató de La Imperial, la imagen de Nuestra Señora de las Nieves, imagen que se venera hasta hoy en la iglesia del Sagrario de Concepción. El obispo Lizárraga fue trasladado en 1608 a la sede de Asunción en Paraguay.

Con la llegada del obispo Lizárraga a Concepción (Penco), la iglesia parroquial dedicada a San Pedro fue considerada catedral interina. La parroquia había sido fundada conjuntamente con la ciudad el 5 de octubre de 1550. Hoy se llama “Nuestra Señora del Carmen” de Penco.

Según el historiador Silva Cotapos “la iglesia catedral estaba pobrísima de ornamentos, la misa se celebraba con velas de sebo los días de trabajo, y la lámpara del Santísimo se alimentaba con aceite de lobo o de ballena, cuando lo había. Duró un siglo la construcción de esta nueva catedral y de la casa episcopal. Gran parte de los avances de su construcción fueron debidos al padre Luis de Valdivia quién gobierna la sede vacante. Posteriormente, en 1610 fue nombrado Vicario General de La Imperial por el Rey. Al estar ruinosa la construcción existente, tomó medidas para que se repararan las deficiencias.

En 1622, cuando llega el obispo franciscano fray Jerónimo de Oré y Rojas (cuarto obispo), existía una catedral. Fue nombrado por el papa Paulo V, el 17 de agosto de 1620, siendo un gran obispo, defensor de los indios, a quienes “nadie tiene derecho vender a los pobres indios, robarles sus mujeres e hijos y reducirlos a la más oprobiosa esclavitud, para enviarlos al norte o al Perú…”. Falleció en la ciudad el 20 de enero de 1630.

Le sucede el obispo Diego Zambrana de Villalobos y Cordero, nombrado por el papa Urbano VIII, consagrado en La Paz de Bolivia el 14 de marzo de 1633. Existen testimonios de la existencia de la iglesia catedral durante su gobierno. Se destaca su voluntad expresada frente a desórdenes y excesos de parte del Cabildo y parte de la nobleza. Falleció el 12 de diciembre de 1652, siendo sepultado en la Catedral de Concepción (Penco).

El 13 de mayo de 1647 sobrevino un terremoto, llamado del Señor de Mayo, no perjudicó mayormente a Concepción, pero si a Santiago, debilitando casas e iglesias.

Se consagra como nuevo obispo en Lima, el 9 de agosto de 1654 a fray Dionisio Cimbrón y Portillo, asumiendo en octubre de 1656. Eran tiempos de la gran sublevación de los indios (1655), manteniendo en fuerte pobreza a los habitantes de la región.

Para colmo de males, nuevamente la tierra se meció con la fuerza de un terremoto, 15 de marzo de 1657, ahora acompañado de un violento sunami, que completó la destrucción precedente. Hasta el obispo debió ser rescatado de los escombros, quién pese a estar herido socorrió, confesó y alentó a sus feligreses.

La catedral quedó en ruinas, salvándose sólo la capilla de la Virgen de las Nieves. Para las grandes solemnidades se usó la iglesia de la Compañía de Jesús, que fue poco dañada. El resto de la iglesias y conventos quedaron en muy mal estado, léase franciscanos, mercedarios, dominicos, agustinos y hospitalarios de San Juan de Dios, existentes en la ciudad.

El obispo Cimbrón fue un buen organizador, defensor de los indios y tuvo el mérito de haber insistido al rey Felipe IV sobre la creación de la Universidad Pencopolitana, que no logró por el momento.

Le sucedió en el cargo don Francisco de Loyola y Vergara, agustino peruano, nombrado por el papa Clemente IX el 15 de julio de 1669. Se consagró en Lima en 1671, haciendo su entrada en Concepción probablemente en marzo de 1672. Quince años que se estaba sin iglesia catedral.

El gobernador de Chile don Juan Henríquez y toda la diócesis ayudaron en la construcción. El gobernador dio $500 pesos y 3000 tablas de alerce de Chiloé, vigas y maderas de todas clases y, por fin, toda la clavazón de bronce para las tres puertas del frontis. En cuatro años se logró dar remate a la edificación, perfectamente obrada, de adobes, de tres naves blanqueadas con cal de concha y ricamente enmaderada.

Se celebró la dedicación o consagración, con grandes fiestas religiosas y civiles, en febrero de 1676. La catedral fue dedicada a la Santísima Virgen María en la advocación de su Inmaculada Concepción. El obispo Loyola fallece en noviembre de 1677, permaneciendo el edificio de la catedral, por él construida, por 54 años hasta 1730.

Le sucede el agustino Fray Martín de Hijar y Mendoza, quién arriba a la ciudad tras 18 años sin obispo, con las consecuencias de relajación de todo orden. El largo tiempo se debió a la defunción del obispo designado en 1683, por el naufragio de la nave en que venía; el siguiente designado en 1686, no tuvo interés en viajar desde España, recibiendo otro nombramiento, quedándose en la península.

El obispo Hijar y Mendoza, peruano limeño fue nombrado obispo por el papa Inocencio XII el 20 de abril de 1693. Fue recibido en Penco, en la catedral, el 20 de diciembre de 1695. “Era de gran tesón y esfuerzo de voluntad…para dar el pasto espiritual a su obispado”, para ello convoca a un Sínodo, “para la propagación de la fe, en la conversión de los indios de este reino”. Dos veces visita su extensa diócesis, interesado en dar a Concepción autoridad y prestigio y llevar paz a la perturbada sociedad de ese tiempo. Fallece el 15 de mayo de 1704.

Le sucede el primer chileno que rige una diócesis en el país, don Diego Montero del Águila, consagrado en Lima el 5 de enero de 1710. Realiza visitas pastorales, en octubre de 1711, llegando incluso a Chiloé. Visitó las parroquias, los fuertes militares y los conventos desde el Maule. Combatió con penas canónigas los escándalos, contrabandos y robos. El Sr. Montero del Águila fue promovido a la diócesis de Trujillo en Perú, tomando posesión de ella el 13 de junio de 1715, fallece en junio de 1717.

El arquitecto Amadeo Frezier (1712), en su mapa de la antigua Concepción, sitúa la catedral junto a la plaza, en la segunda cuadra desde el mar, como era en ese tiempo el emplazamiento de la ciudad colonial.

Le sucedió don Juan de Necolalde, designado por el papa Clemente XI el 1 de abril de 1715, asumiendo el 17 de enero de 1717. En ese mismo año un fuerte temblor arruinó parte de la catedral, que amenazaba derrumbarse, siendo un peligro para todos. Ya en ese período contaba de torres con campanas, órgano y cementerio. La ciudad tenía hasta 400 vecinos. El nuevo obispo debió suspender su visita pastoral a la diócesis para proveer a la reparación de la iglesia, que se encontraba “apuntalada por dentro y por fuera, desplomadas las paredes de los lados permitiendo el ingreso de la luz por sus resquicios, algunas vigas del techo vencidas, los arcos torcidos y caídos los más de ellos”. El escribano José Bernal manifiesta que: “un día festivo estando en misa se escuchó un crujido en la nave, junto al arco inmediato a la capilla de Nuestra Señora de las Nieves, reventando la viga del techo, debiendo huir apresuradamente”.

Lograda su reedificación, se construyeron 2 tribunas de madera labrada a los lados del coro, una para un órgano y otra para tocar el arpa y otros instrumentos. El órgano se mandó construir en Lima, haciendo venir un maestro desde esa, para que lo tocase, ya que no existía en la ciudad un ejecutante. Se dispuso que varios niños aprendiesen el instrumento para ocuparlos de organistas. También es su mérito, la reapertura del Seminario dedicado a San José, entregado a los jesuitas en 1724, que dirigieron hasta su expulsión en 1767. Falleció el obispo Necolalde el 14 de mayo de 1724.

Lo sucedió el clérigo teatino don Francisco Antonio de Escandón, haciéndose cargo el 1 de mayo de 1725. Encontró la catedral semiderruida, con los oficios catedralicios “no bien servidos”. Con petición al rey, limosnas casa en casa, pudo levantar el templo, hasta elegante, preocupado de la dignidad del culto.

En la carta al rey, el obispo exagera el mal estado de la catedral, para solicitar su piedad señalando alguna limosna para reparo y fábrica de la iglesia. Pese a lo manifestado, el edificio sufrió el terremoto del 8 de junio de 1730, con varias salidas del mar, resistiendo los embates. El rey atendiendo el ruego concedió $6000 pesos del tesoro real de Lima, con intervención del gobernador don Gabriel Cano de Aponte en 1728. Perseverante el obispo logró su restauración completa, iniciando un período de esplendor del culto en la iglesia catedral, con nombramiento de capellanes, canónigos, maestro de ceremonias, de apuntador de faltas, organista, de 2 acólitos más y de caniculario y arpista. Después de ello pudo informar al rey que dudaba que en Indias hubiera otra iglesia más arreglada a la proporción de su corta renta. Con posterioridad fue nombrado arzobispo de Lima y metropolitano de los obispados vecinos, falleciendo el 28 de abril de 1739.

En su reemplazo fue nombrado don Salvador Bermúdez y Becerra, por bula del papa Clemente XII del 18 de junio de 1731, llegando a Concepción n 1734. Su primera preocupación fue solicitar autorización para demoler la existente y ponerse en campaña para construir una nueva catedral, ahora de tres naves, con sus paredes, arcos y pilares de cal y ladrillo. El proyecto constaba de tres naves de arquería y en su fachada principal la altura ascendía a doce varas. Se ocupó madera de ciprés y de patagua, para las puertas, ventanas, vigas y tabernáculo. La primera piedra fue puesta el 7 de octubre de 1739. Con murallas de 2 metros de altura, en 1743, fue designado arzobispo de Las Charcas en Bolivia, donde muere el 29 de diciembre de 1747. La campana menor de las tres del campanario de la actual catedral lleva la inscripción de los apellidos de este gran obispo “Bermúdez y Becerra” con la fecha de 1737 y con la indicación “Purísima Concepción de María”.

Asumió en su reemplazo el obispo auxiliar con residencia en Chiloé, el sacerdote chileno don Pedro Felipe Azúa e Iturgoyen, que había sido consagrado por Bermúdez, en Concepción el 17 de abril de 1740. El papa Benedicto XIV lo nombra obispo de Concepción, tomando posesión de ella en 1743. Continúa la obra de la catedral, con la ayuda de todos, pero en gran parte con sus propios bienes. Se calcula que aportó la cantidad de $54.593 pesos en ello. Después de una visita pastoral a su diócesis, consagró el nuevo edificio el 31 de diciembre de 1745, antes de irse para hacerse cargo del Arzobispado de Santa Fe de Bogotá, capital del virreinato de la Nueva Granada. Referencias de la época cuentan de la existencia de 7 altares junto al mayor, con todo su ornato, y púlpito, coro, sacristía y demás concernientes. Se manifiesta ayuda financiera del arzobispo de La Plata don Alonso del Pozo y Silva, nacido en Concepción y del antiguo obispo de la ciudad don Salvador Bermúdez.

El historiador y sacerdote benedictino padre Gabriel Guarda Geywitz (1928- 2020) describe la catedral de este modo: “Situada frente a su clásica plazuela, a su derecha veía desplegarse el robusto volumen de la catedral, específicamente de su ábside. Obra de Lugardo Bravo, habíase comenzado en 1743 y …de tres naves separadas por 20 arcos, alcanzaba las 60 varas de longitud, por 29 de anchura, repartidas en once para la nave central, siete para cada una de las laterales y dos para cada uno de los pilares. Con 7 varas de altura la principal y ocho las secundarias, estaba circunvalada de robustos contrafuertes, sendas torres y, ya en la fachada principal sobre la plaza, complementada por el volumen del Sagrario, perpendicular al cuerpo de la iglesia mayor, (estaba) decorado por una gran portada barroca, todo en cal y ladrillo y techumbres de ciprés. Contigua a su fábrica, se situaban el Colegio Seminario y el palacio episcopal” (y la iglesia Santo Domingo).

Vino a suceder como obispo, don José Toro Zambrano y Fernández Romo, tomando posesión en 1746, “quién se encontró con una magnífica catedral recién terminada y consagrada por su antecesor”. Sería la última en el valle de Penco.

El terremoto que obligó a cambiar de emplazamiento a la ciudad fue el 25 de mayo de 1751, a la una y media de la mañana. El mar arrasó con todo y la gente hubo de huir a los cerros. La iglesia catedral quedó en muy mal estado y su torre fue también abatida por la catástrofe y las campanas fueron arrojadas a la misma plaza. Las crónicas hablan de la destrucción de 300 casas “no quedando ninguna servible”.

Se optó como nuevo emplazamiento el actual lugar, llamado valle de la Mocha o de Mendoza. El obispo Toro no presenció el traslado pues falleció el 31 de mayo de 1760. Según el autor padre Muñoz Olave, “la traslación oficial, definitiva y social se hizo en los primeros meses de 1765”.

Mediante la bula del 24 de noviembre de 1761, el papa Clemente XIII, nombró obispo a fray Pedro Ángel de Espiñeira y Nieto de 36 años, gran misionero entre los Pehuenches por el Colegio de Propaganda Fide de Chillán (franciscanos). Fue un entusiasta animador hacia una hermosa ciudad en el nuevo emplazamiento. Toma posesión de la diócesis el 24 de febrero de 1764.

Construyó en forma interina la Catedral de Madera, también llamada Catedral Barraca. Se construye en la esquina formada por las actuales calles de O´Higgins y Rengo, terminada en 1765. Era prácticamente una capilla, con piso enladrillado y el de arriba, presbiterio entablado, con 2 confesionarios. Un documento de 1780 describe que era una barraca de 47 varas de largo y quince y media varas de ancho de tijera con sus colleras, tejada y blanqueada. Agrega, de cuatro puertas, todas con cerraduras, cinco ventanas, tres con vidrieras y dos con piedras, y otra más al coro.

Consciente de la pobreza de su obispado, ordena “que la llave de fierro del Sagrario se cambie por de plata dorada, que no puede ser de oro por la pobreza de la iglesia”. También manda que las reliquias de los santos se guarden en caja de madera y no de plata por la misma razón, igualmente pide un Sagrario más decente. Hace inventario y establece la existencia de 8 cálices, 27 casullas, cinco de ellas de terciopelo carmesí, donadas por el emperador Carlos V. Esta iglesia estuvo en servicio hasta después de 1825.

El obispo Espiñeira conjuntamente con el presidente jaúregui estudian el proyecto de una nueva catedral con el ingeniero don Leandro Badarán, resolviéndose que fuese la longitud de 80 a 85 varas, las paredes de ladrillo y greda, y los pilares y arcos de madera sobre basas de piedra, previendo nuevos terremotos. La iglesia debía costar $156.332 pesos, proponiendo que trabaje en su construcción “gente vagabunda de los calabozos de la guardia”, dándoles la comida, y la posibilidad de tomar “mejores aires”. El obispo Espiñeira fallece el 9 de febrero de 1778.

El nuevo obispo de Concepción don Francisco José de Marán y Geldres, el 4 de noviembre de 1783, bendice la primera piedra de la fábrica de la catedral, según el diseño de Badarán. El Consejo Real de Indias debiendo aprobar el proyecto, remitió este al reputado arquitecto Francisco Sabatini quién desaprueba lo diseñado, recomendando a don Joaquín Toesca para continuar la obra. Este arquitecto se traslada a Concepción el 22 de marzo de 1786, concibiendo un proyecto de “neoclásica belleza”. La fábrica fue encargada a Ramón Zañartu, quién trabaja en ella entre los años 1783 y 1789, sucediéndole José de Urrutia y Mendiburu. Maestro mayor de la obra fue nombrado el gallego Benito García y Estévez, de profesión cantero.

La catedral se edificó en el lugar que ocupa la actual catedral. Los habitantes de la ciudad se calculan entre 4000 a 7000 almas. La obra se terminó muy poco antes del terremoto de 1835. El obispo Terán, antes de su traslado a Santiago en 1795, obsequia a la catedral una preciosa custodia confeccionada por el artífice peruano Vicente Morillo. Llevaba esta custodia una base de plata con peso de 48 libras y algo, con incrustaciones de 132 topacios, 425 esmeraldas, 152 rubíes, 65 amatistas, 416 diamantes y 1214 diamantes rosas, engastados en plata y oro de 21 a 23 quilates, según Muñoz Olave. Dicha custodia fue vendida en Europa en 1899 para financiar la adquisición de ornamentos y vasos sagrados por el obispo Labarca.

El siguiente obispo don Tomás de Roa y Alarcón (1794- 1805), siendo deán de la catedral fue exaltado por bula del papa Pío VI consagrándose en 1795, también colaboró en la construcción. Fue sucedido por don Diego Antonio Navarro Martín de Villodres, nombrado por el papa Pío VII el 29 de agosto de 1806, llegando a la diócesis en 1810, después de su consagración en Buenos Aires. En su período la catedral estaba techada, la capilla del Sagrario totalmente terminada por dentro y fuera, con torre casi acabada. El obispo dejó su diócesis con la llegada a Concepción de don José Miguel Carrera, volviendo al Perú. Retorna en diciembre de 1815, después de 2 años y medio de forzada ausencia. El presbítero Salvador Andrade, vicario de la diócesis estaba preso en la isla Quiriquina. El obispo Villodres fue el último español en este cargo por aquel tiempo, siendo nombrado en la diócesis de La Paz.

Durante la presencia del brigadier español Mariano Osorio, los vecinos de representación, 200 de ellos, fueron presos y conducidos a la catedral, donde se les mantuvo cautivos por 22 meses, con las consecuencias higiénicas fácil de suponer.

Consolidada la Independencia, el presbítero Salvador Andrade, se dedicó a reparar los males que acarreó la guerra, restableciendo el servicio religioso en la catedral.

El 24 de diciembre de 1832 fue dañada por un fuerte sismo, haciendo las reparaciones con la mayor solidez y perfección posible. Pero vino el terremoto del 20 de febrero de 1835, a las 11.30 de la mañana, llamado “La ruina” por sus efectos. Era obispo don José Ignacio Cienfuegos, quien renunció por su elevada edad, consciente de no tener fuerzas para superar la calamidad.

El edificio, según Muñoz Olave, “tenía un techo muy pesado, por la abundante madera que lo componía y el enorme tamaño de las tejas que lo cubrían y de mucho grosor. Con los primeros sacudimientos se entreabrieron las paredes y se hundió el techo, y sobre éste cayeron las murallas laterales y parte de las del fondo hasta los cimientos. Las murallas del frente cayeron hacia adelante y con los torreones llegaron hasta la mitad de la plaza de Armas”.

Los oficios religiosos de la catedral pasaron a la capilla de la Caridad, que había resistido el terremoto, situada en el lugar que hoy ocupa la iglesia San José. Pese a las intenciones y arreglos estructurales se temió su derrumbe, por lo que se ocupó la iglesia de la Merced durante algunos meses, por último, haciéndose los servicios en la iglesia de las Madres Trinitarias, más firme y seguro.

Asumido el nuevo obispo don Diego Antonio de Elizondo y Prado puso en actividad la construcción de una nueva catedral. Había sido nombrado por Gregorio XVI, tomando posesión el 2 de abril de 1841. Con fecha 11 de agosto de 1846 se decreta por el gobierno de don Manuel Bulnes la reconstrucción de la capilla del Sagrario.

Lenta fue la construcción de la catedral, por eso se apuraba concretar el Sagrario. Tras largos años de esfuerzo, el obispo Elizondo logra dedicar solemnemente la iglesia del Sagrario en 1852, sirviendo como sede parroquial y como catedral. Este obispo fallece en Valparaíso el 5 de octubre de 1852.

Asume como obispo don José Hipólito Salas y Toro, elegido por el papa Pío IX el 23 de junio de 1854. Escribía en fecha posterior, que cuando asumió la diócesis, la parte material del edificio estaba como a dos metros y medio de altura. Las obras hasta ese momento habían sido realizadas por el ingeniero Pérez Morales con fondos propios de la iglesia. El nuevo obispo hizo venir de La Serena al ingeniero don Juan Herbage, nacido en Burdeos, quién actuó como constructor, con planos de Pedro Dejean. En los 2 primeros años se termina el trabajo de albañilería, se encargan a Valparaíso 80.000 finas pizarras para cubrir dos tercios del techo, se pintan al óleo las paredes imitando mármol y el cielo raso con motivos religiosos, también se hacen 2 púlpitos de primer orden, el coro de los canónigos y el trono episcopal de caoba, cedro o lingue barnizado con tallados artísticos. Desde Italia se traen 12.500 baldosas de fino mármol y 2 pilas de agua bendita existente aún, todo ello donado por el vecino de origen italiano don Carlos Federico Costa, en el año 1866. Se consagró el 24 de febrero de 1867.

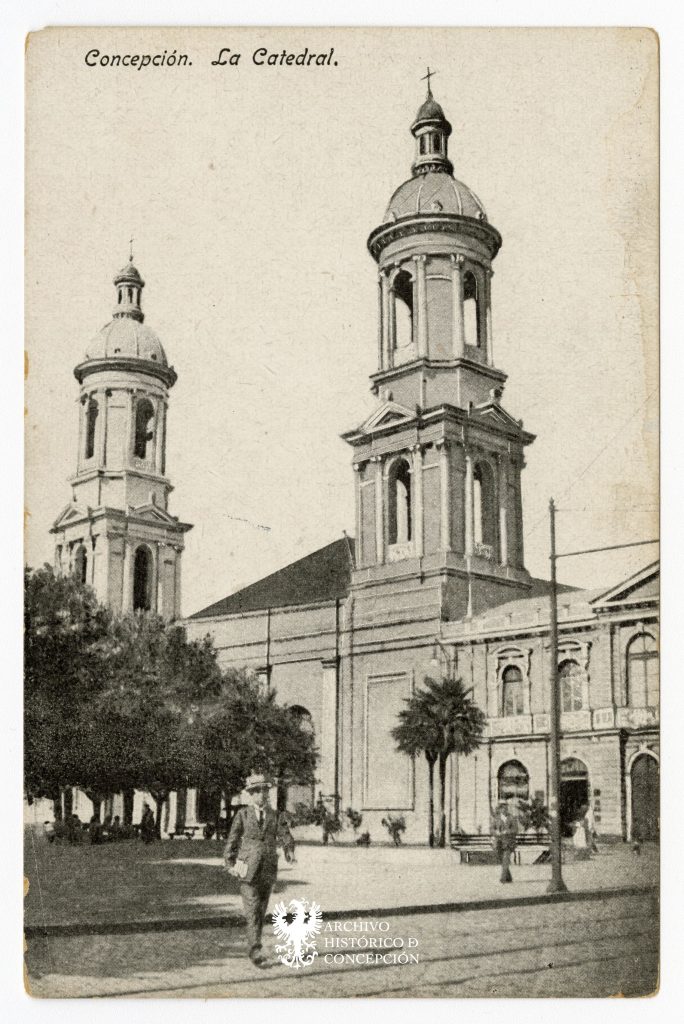

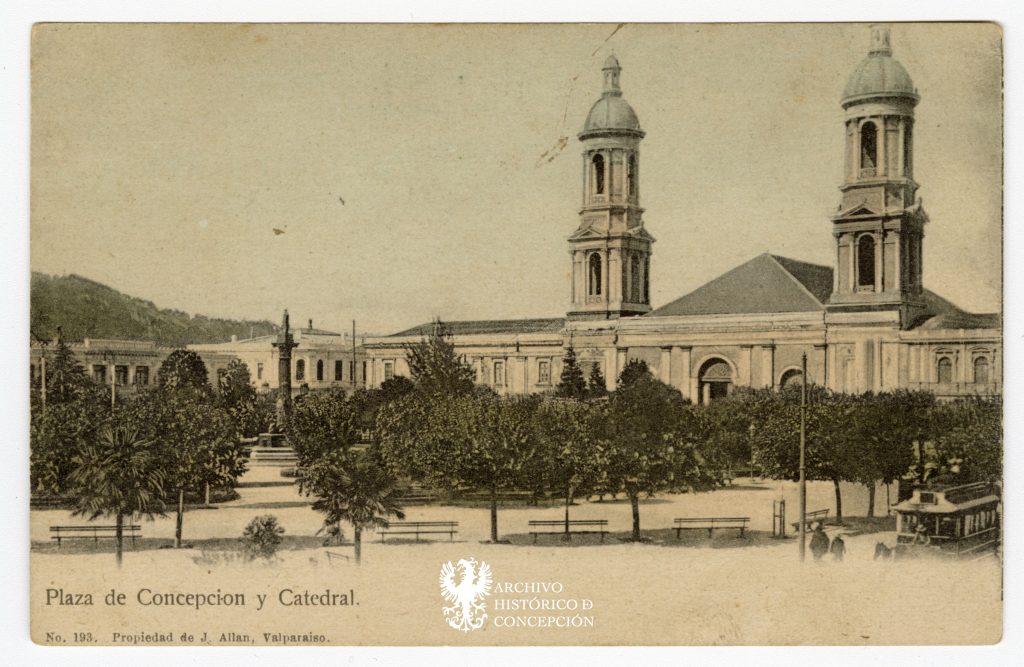

Muñoz Olave expresa, “Es de figura cuadrangular, de setenta y siete metros de largo, por veintisiete de ancho, con tres naves de cielo abovedado en semicírculo, formadas por 16 columnas dóricas de 10 metros. La nave central tiene un ancho de 11,80 metros y 8 metros cada una de las laterales. Era de líneas romanas. Las columnas pintadas imitando mármoles de variados colores. Contaba con órgano de afinadas voces cumpliendo aún funciones (1910). En fecha posterior se reemplazaron las columnas con madera de Oregón.

En esta iglesia se celebraron con entusiasmo actos religiosos por los triunfos en la Guerra del Pacífico. Don Hipólito Salas falleció en Concepción el 20 de julio de 1883, descansando sus restos en la cripta de la catedral.

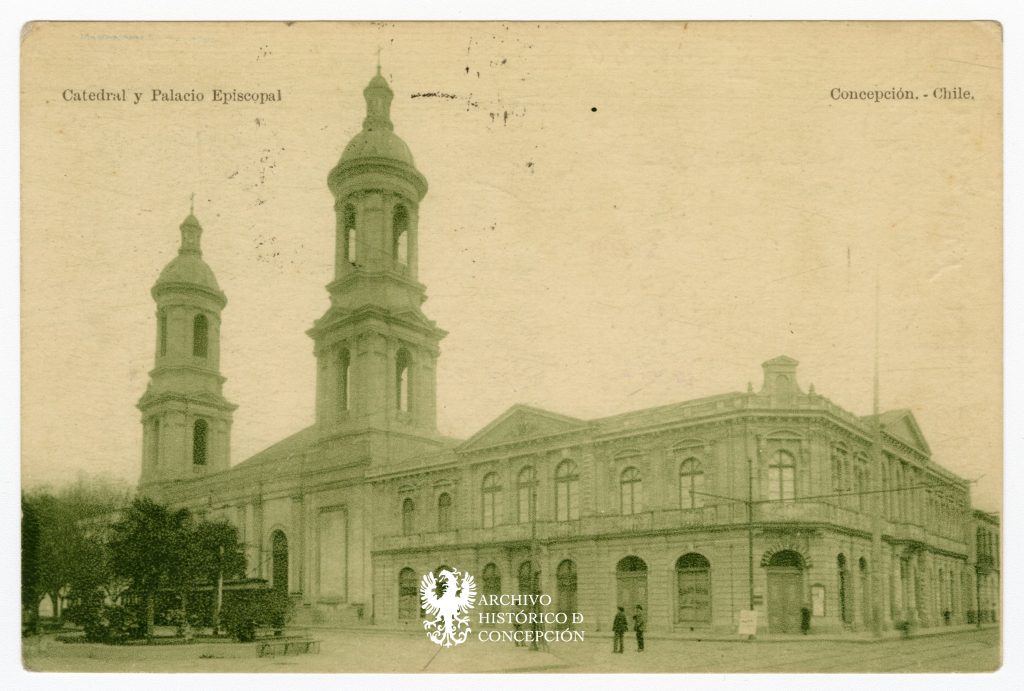

Con posterioridad, el obispo Plácido Labarca mejora la ornamentación del frontis. En 1905 el obispo don Luis Enrique Izquierdo le añade las torres de armazón de fierro empotradas en masa de cemento, con 33,20 metros de alto.

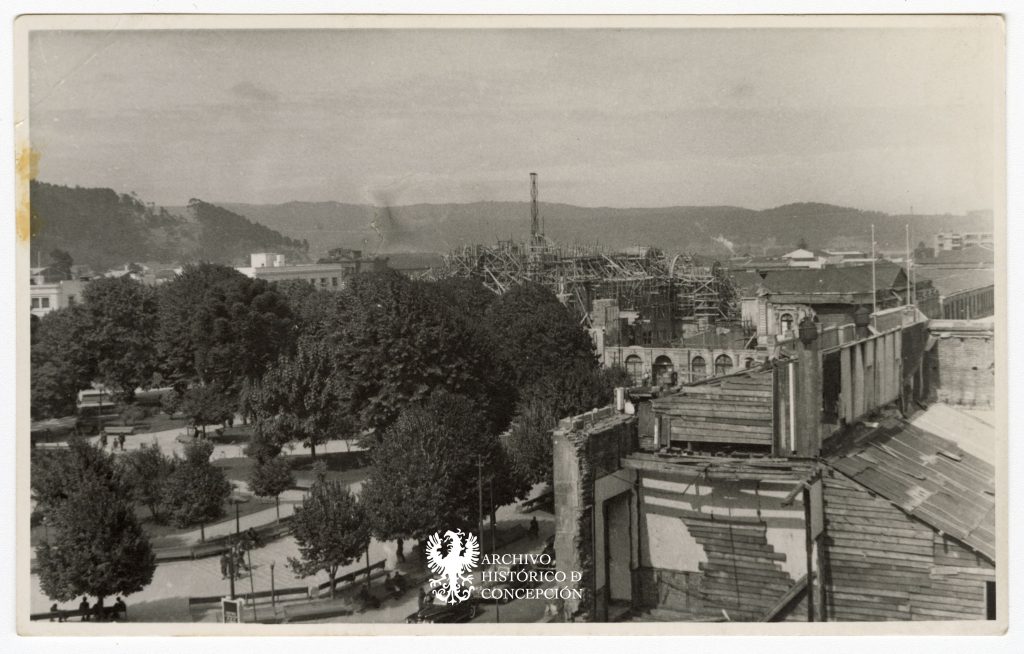

Sobreviene el terremoto del 24 de enero de 1939, a las 23,20 horas, destruye gran parte de la región, causando miles de muertos y las ciudades en extrema calamidad. La catedral quedó en un montón de ruinas que nadie se atrevió a tocar. Con la explosión para derribar las torres se acabó también el órgano estrenado en su consagración el año 1867. Se perdieron, además, las tumbas de mármol en altares laterales de los obispos Salas y Elizondo, hermosas pinturas, vitrales y lámparas de gran valor artístico.

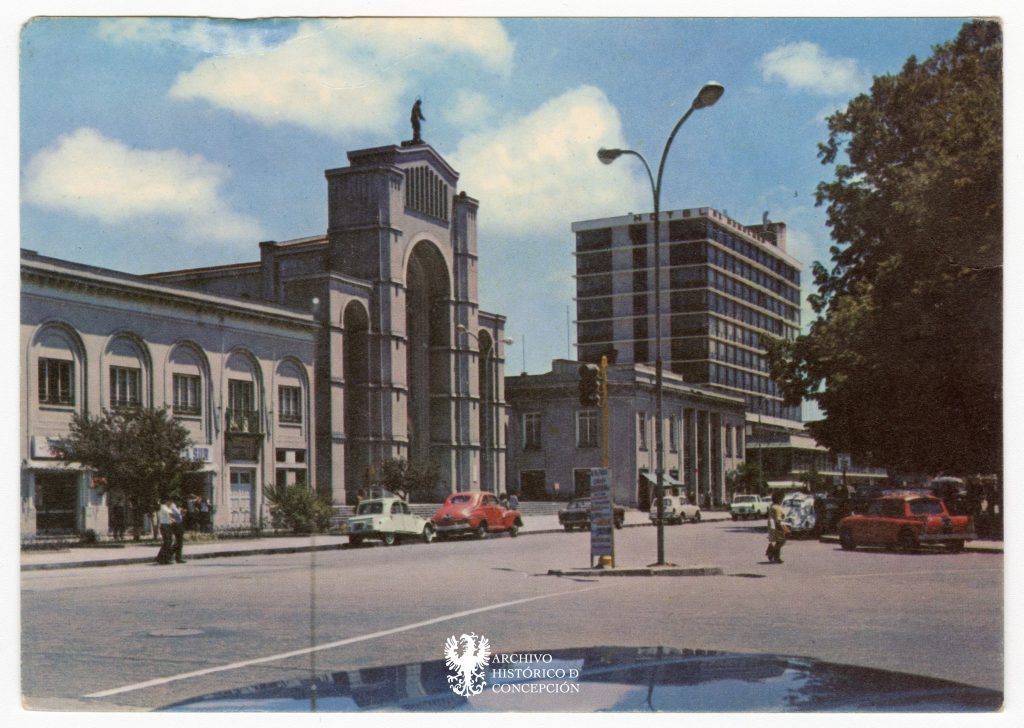

El papa Pío XII el 4 de febrero de 1939 nombra obispo de Concepción a don Alfredo Silva Santiago, siendo erigida en arquidiócesis por el mismo papa el 20 de mayo de 1939, madre troncal de once jurisdicciones diocesanas desde Linares a Punta Arenas. A él le correspondió la construcción de la última catedral.

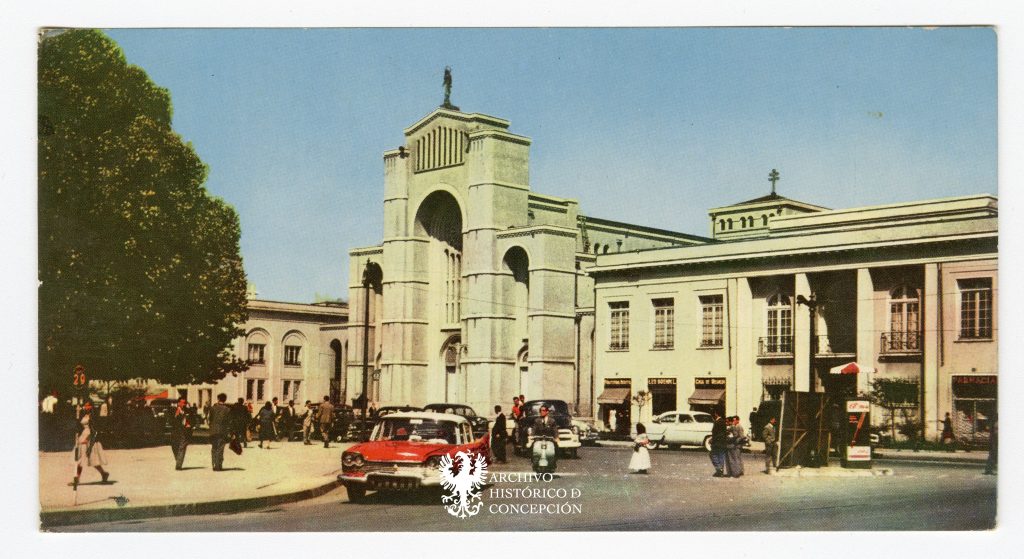

Se bendijo la primera piedra el 3 de noviembre de 1940, y se inauguró con solemne Te Deum el 5 de octubre de 1950, día de la fundación de la ciudad al cumplir 400 años. Se dedicó solemnemente el día 11 de julio de 1964, al ser ungidos con el Santo Crisma el altar, sus murallas y las doce cruces que la distinguen como catedral. Ofició como consagrante monseñor Alfredo Silva Santiago, por ese entonces rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La campana mayor del trío del campanario lleva el nombre de este obispo, con la inscripción de 1943, año de su fabricación. La campana mediana data de 1903, del tiempo del obispo Labarca.

Los planos de la catedral fueron de los arquitectos Ramón Venegas, Carlos Casanueva Baluca y Fernando Urrejola Arrau. Los frescos y vitrales son obra del artista Alejandro Rubio Dalmati, quién posteriormente entregó las puertas de bronce con evocaciones en relieve del evangelio y antiguo testamento, así como las pinturas de los arcos de medio punto sobre ellas. El artesonado del techo fue realizado por el padre del artista don Juan Rubio Saenz de Cabezón. La imagen de la Virgen en la cima de la catedral en bronce también es obra de Rubio Dalmati. Muchas de estas obras fueron encargadas por el obispo monseñor Manuel Sánchez Begueristain. Tesoros de esta catedral son: El óleo de Cristo crucificado del pintor Raimundo Monvoisin, de 4,84 metros de alto por 3,40 metros de ancho; el tabernáculo del Señor traído de Barcelona en 1961; la imagen de la inmaculada, atribuida al escultor sevillano Juan Martínez Montañés del siglo XVII. El órgano fue construido por Oreste A. Carlini, en la Fábrica Nacional de Órganos en Santiago, antes usado en la capilla del Seminario Conciliar de Concepción. En su cripta yacen obispos de la segunda mitad del siglo XVIII hasta nuestros días.

El día 5 de abril de 1987 se realizó un hecho histórico, la visita de Su Santidad el papa Juan Pablo II, orando por los enfermos, con su presencia bendijo la catedral.

Antecedentes logrados de la obra:

“Algo sobre las catedrales de la Santísima Concepción”.

De Fray Ramón Ángel Jara Hernández.

Impresos La Discusión, primera edición, Chillán julio 1995.

DOCUMENTOS