Los Terremotos en Concepción

Por OSC (Equipo del Archivo Histórico de Concepción)

La grandeza y la honra de la historia de la ciudad de Concepción, no es solo aquella que nace de conflictos armados y actos heroicos llevados a cabo por esclarecidos personajes, sino también por el aporte que el hombre común realiza diariamente en provecho de los demás y en el desarrollo de su tierra. En esta ocasión reconocemos el espíritu de superación y resiliencia del vecino en su conjunto, para enfrentar las adversidades que las fuerzas de la naturaleza los pusieron a prueba desde la fundación de la ciudad en el año 1550. Nos referimos a los cruentos terremotos, algunos acompañados de tsunamis, que destruyeron la ciudad en diversas ocasiones, sin amilanar a sus habitantes, quienes, perdiendo el miedo a lo desconocido, pusieron alma, empuje y tesón para recuperar lo perdido, una vez tras otra, no exentos de amor, apego y orgullo por su ciudad.

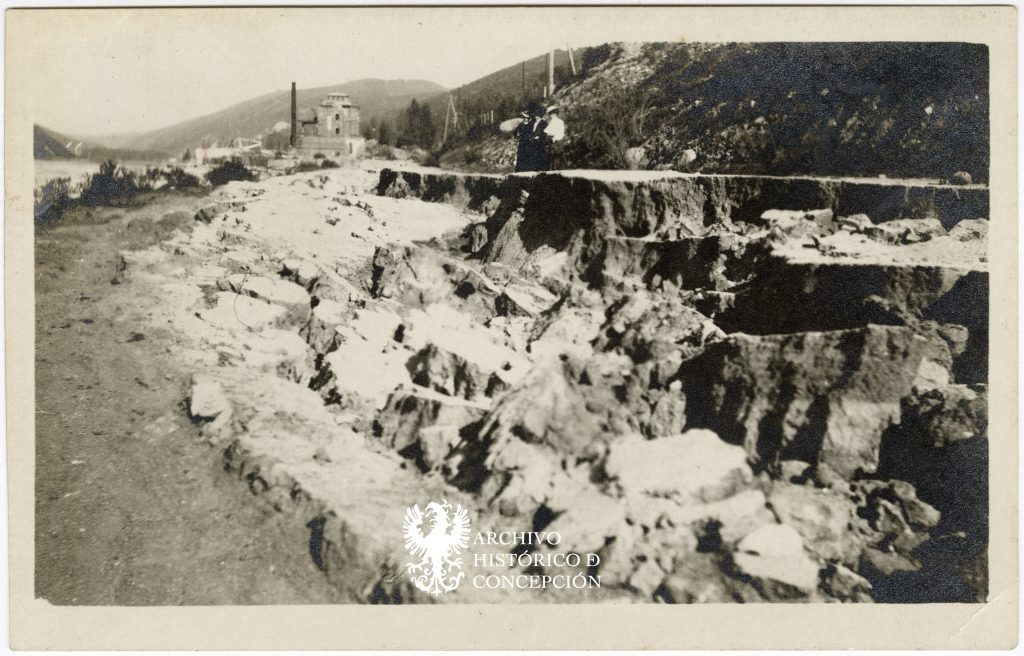

Si nos atenemos a la naturaleza, el gran culpable en el suelo de Concepción, es la presencia de rocas débiles y fracturadas, que por efecto de los movimientos sísmicos están más expuestas a experimentar fuertes oscilaciones. Los rellenos de arenas negras del río Bio bío y las arenas graníticas del río Andalién han configurado un sitio débil para la construcción humana. Algo parecido sucedía en el valle de Penco con el agravante de los tsunamis.

Seleccionamos los más cruentos terremotos ocurridos en Concepción desde su fundación:

Año 1570:

El primer sismo que afectó a la ciudad se produjo solo 20 años después de su fundación. Anteriormente había sido destruida por las huestes de Lautaro (1554), abandonando la ciudad sus habitantes. Tras esta destrucción, fue el gobernador García Hurtado de Mendoza a quién le correspondió su reconstrucción, dada la importancia estratégica que revestía su ubicación para la continuación de la conquista del sur del territorio.

El sismo del 8 de febrero de 1570 fue tan destructivo que no quedó nada en pie. El cronista Góngora y Marmolejo describe el hecho: “Con gran estrépito se desplomaron todas las iglesias, edificios públicos y casas. Los hombres y animales…rodaban por el suelo entre los escombros. Se abrieron grandes grietas en la tierra, por donde brotaban humo y agua, y luego, una tras otra, muchas olas gigantes se levantaron en el mar y, saliendo de su límite acostumbrado, comenzaron a inundar toda la ciudad”. Sus construcciones, muy precarias de adobes la mayoría, no pudieron resistir el impacto tan fuerte de la naturaleza.

Año 1657:

El segundo terremoto en el valle de Penco ocurrió el 15 de marzo de 1657. El cronista Córdoba y Figueroa señala que habría sido a las 17: 30 horas “echando al suelo toda la edificación de la ciudad, mientras la gente lanzaba alaridos de espanto”. Después de la noche “de pronto el mar embravecido comenzó a recogerse de la orilla formando grandes marejadas y, de súbito, levantándose en gigantescas olas inundó las calles y toda la ciudad, destrozando el resto de los edificios que aún se mantenían en pie”. Se pensó por primera vez cambiarla de sitio, pero no prosperó la iniciativa por el temor del levantamiento indígena que se gestaba.

En abril, a la llegada de ayuda se procedió por tercera vez a su reconstrucción. La situación era grave por haber asumido la ciudad como refugio para los vecinos de las plazas fuertes de Buena Esperanza, Nacimiento, Santa Juana, Talcamávida, Colcura y Boroa, debido al levantamiento indígena.

La reconstrucción la asumió el gobernador Porter Casanate, animando a los vecinos a restaurar sus casas, apoyados de gran manera por el obispo Dionisio Cimbrón.

Año 1730:

El tercer sismo ocurrió el 8 de julio de 1730 derrumbando varios edificios, pero lo peor estaba por venir. La ciudad, ubicada en el centro de la ola, observó como las aguas se retiraron media legua de la playa (2 kilómetros) y luego una ola gigantesca cubrió la parte baja de la ciudad, derrumbando todo lo que el terremoto había dejado en pie. El mar embistió en tres ocasiones, y al término de la cuarta ya no existía Concepción, y solo las ruinas recordaban su heroico pasado. Nuevamente los penquistas debieron enfrentar la reconstrucción, según se desprende de los cronistas, los daños fueron totales.

Año 1751:

El cuarto terremoto en el valle de Penco, ocurrido el 25 de mayo de 1751, decidió a los penquistas a abandonar la antigua ciudad enclavada junto al mar. Cronistas jesuitas narraron las consecuencias de los temblores y su posterior maremoto, “salió pues el mar, la primera y segunda vez. Como si avergonzado de verse repelido de los edificios, cogió más de atrás la carrera, y encrespándose enfurecido, embistió dando tan horrorosos bramidos, que causaba grima (desazón), aún a los que estaban en los altos. Inundó todo el plano de la ciudad; era por cierto materia de quebranto y dolor oír el estallido de las casas al sepultarse en las aguas”. La catedral fue destruida pese haber sido levantada de cal y ladrillos, con cimientos profundos de piedra y madera de ciprés, como también las iglesias y conventos de las congregaciones religiosas presentes. Pese a los estragos solo hubo 17 muertos.

El 1 de septiembre de 1751 reunidos en Cabildo Abierto se resolvió trasladar la ciudad. El lugar escogido entre los propuestos, lo resolvió el gobernador Ortiz de Rozas inclinándose por el valle de La Mocha, pasarían 12 años para que se concretara dicho traslado. Tenaz opositor al traslado fue el obispo don José de Toro y Zambrano, hasta su muerte en 1760. En 1764 el gobernador don Antonio Guill y Gonzaga expidió la orden de traslado al valle de la Mocha, con plazo perentorio.

El nuevo emplazamiento se ubicaba en el área ubicada entre las actuales calles Serrano y Janequeo, y las avenidas Chacabuco y Los Carreras. El resto del emplazamiento estaba ocupado mayoritariamente por lagunas y tierras bajas pantanosas. Se distribuyeron los solares en 118 manzanas, en un área de 14 cuadras de norte a sur, y 9 cuadras de oriente a poniente. Se destinó una manzana para plaza de Armas, rodeada por la Catedral, el Seminario, el Palacio de Gobernación, las Cajas Reales y el Cabildo. De oriente a poniente se dejaron para “propios de la ciudad y para almacenes y cuarteles”. A los vecinos con categoría de tal, se respetó el derecho a solar parecido al de Penco, en la ubicación respecto al nuevo plano.

En esta ubicación la ciudad tuvo un período de tranquilidad sísmica de 68 años. Este emplazamiento vio venir la República y fue testigo de las luchas por la Independencia, conducidos por grandes hombres nacidos en esta tierra. También estuvieron los españoles en su afán de reconquista, hasta la firma del Acta de Declaración de la Independencia de Chile, en los Morrillos de Talcahuano, siendo su plaza de Armas, la que tuvo el honor de ser el primer lugar donde se juró y proclamó este trascendental acto de libertad. También, posteriormente recibió los embates de la llamada “guerra a Muerte”, que empobreció las ciudades y campos del sur de Chile, que siendo concluida permitió el inicio al desarrollo y el progreso en esta vasta zona.

Año 1835:

El quinto terremoto fue el día 20 febrero de 1835, a las 11: 30 horas, con efectos tan desastrosos que fue denominado “La Ruina”.

La ciudad construida en base a adobes y ladrillos quedó con el 60% de sus edificios y viviendas destruidas. El sismo fue acompañado de un maremoto que afectó a Talcahuano, Tomé, Lirquén y un sector de Penco. Testigo fue el capitán Fitz Roy, comandante de El Beagle, quién dejó un relato de lo vivido, así como un insigne pasajero de su barco, el científico naturalista Charles Darwin, quién recogió antecedentes para elaborar tesis por las causas de los sismos, como también sobre los estragos ocasionados; publicó posteriormente 2 libros sobre sus impresiones, uno técnico y otro narrativo, como episodio pintoresco de su famoso viaje. Los muertos fueron solo 81, para una ciudad muy poblada. Por quinta vez había que reconstruir.

Del padre Reinaldo Muñoz Olave, autor de la “Historia de Chillán, sus fundaciones y destrucciones (1580- 1835)”, podemos tener acceso al informe que el intendente de Concepción remite al Ministerio del Interior, informando sobre los sucesos:

“En Concepción, en medio de ruinas y escombros, a las 6 ½ de la tarde del día 20 de febrero de 1835”

“A las 11 ½ del día un terremoto tremendo ha concluido con esta población. No hay templo, una casa pública, una particular, un solo cuarto, todo ha concluido: la ruina es completa. El horror ha sido espantoso, no hay esperanzas de Concepción; no hay expresiones que puedan pintar el suceso: parecerán exageradas, pero son eficaces. Las familias andan errantes y fugitivas; no hay albergue seguro que los esconda, todo ha concluido: nuestro siglo no ha visto una ruina tan excesiva y tan completa. Sírvanse Uds. pues, poner en noticia de S.S. el Sr. Presidente esta ocurrencia desagradable anunciándole que aún no sabemos todo su resultado. Dios guarde a Uds. Ramón Boza”. Informaba posteriormente que habían muerto 51 personas de ambos sexos de diferentes edades, 78 gravemente heridos que “probablemente morirán”, sin contar las muertes de gente del campo.

Año 1868:

Se puede considerar como sexto terremoto, pero que no afectó mayormente a la ciudad, produciendo un maremoto en Talcahuano y en la zona costera. Inundó terrenos bajos de las desembocaduras de los ríos Andalién y Bio bío, que al no estar pobladas no afectaron a los habitantes. Fue un terremoto que afectó toda la cuenca del Océano Pacífico, desde Alaska al Polo Sur.

Años 1898, 1906 y 1907:

El primero provocó daños en 50 edificios, derribando algunas dependencias del Liceo de Hombres, del Banco de Chile y otros. Lo mismo sucedió con el segundo, que destruyó Valparaíso. En 1907 nuevamente un temblor de grandes características sacudía la ciudad, derribando algunos edificios y alarmando a los vecinos, que pese a estar acostumbrados a los caprichos de la naturaleza, no se confiaban.

Año 1939:

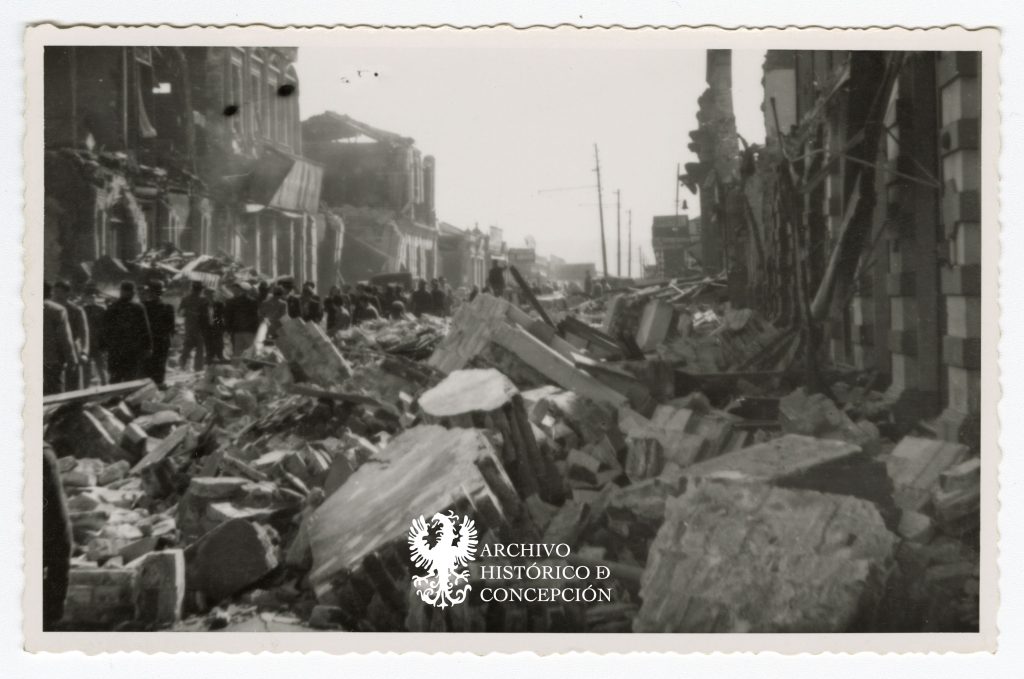

Se la recuerda como Terremoto de Chillán, por ser epicentro y la más afectada. En Concepción tuvo efectos devastadores, la destrucción provocó la caída de un porcentaje alto de la ciudad, siendo en parte, además, responsabilidad de los materiales (adobe y ladrillo) y las técnicas de construcción no aptas para sismos ni de mediana intensidad. No hubo tsunami por haber sido continental.

Sucedió el día 24 de enero de 1939, a las 11:35 horas de la noche. Manzanas enteras del centro de la ciudad se derrumbaron, hasta edificios de hormigón armado de moderna construcción, pero que no cumplían los estándares hoy exigidos. Los incendios complicaron aún más la situación.

Se perdieron irremediablemente edificios emblemáticos, como: la catedral, todas las iglesias pertenecientes al credo católico (sólo en dos se perdieron sus fachadas); la Intendencia Provincial y los Tribunales de Justicia frente a la plaza; el Portal Cruz, también frente a la plaza Independencia en calle O’Higgins; Los bancos, el hospital San Juan de Dios, el Club Concepción; la estación de Ferrocarriles; la Ferretería Gleisner, complicada con un voraz incendio; el sector comercial y grandes tiendas, el mercado municipal; numerosas tumbas del cementerio de Concepción; y muchos otros edificios de servicios y de vivienda.

El diario El Sur el día 20 de mayo de 1939, informaba que 18.000 personas quedaron sin techo en la ciudad, habiendo destruido 4.000 viviendas. En la Provincia de Concepción los muertos superaron los 9.000 y en Chillán 11.000 perdieron su vida. En Chillán se tiende asegurar que murieron 30.000 personas, pero la cifra nunca ha sido confirmada. Al fondo de su cementerio se encuentra una larga y ancha faja de terreno convertida en jardines donde reposan las víctimas de este cruento sismo.

Se inició un completo programa de reconstrucción pública y privada, con intervención directa del Estado en la remodelación y ordenación espacial de la ciudad.

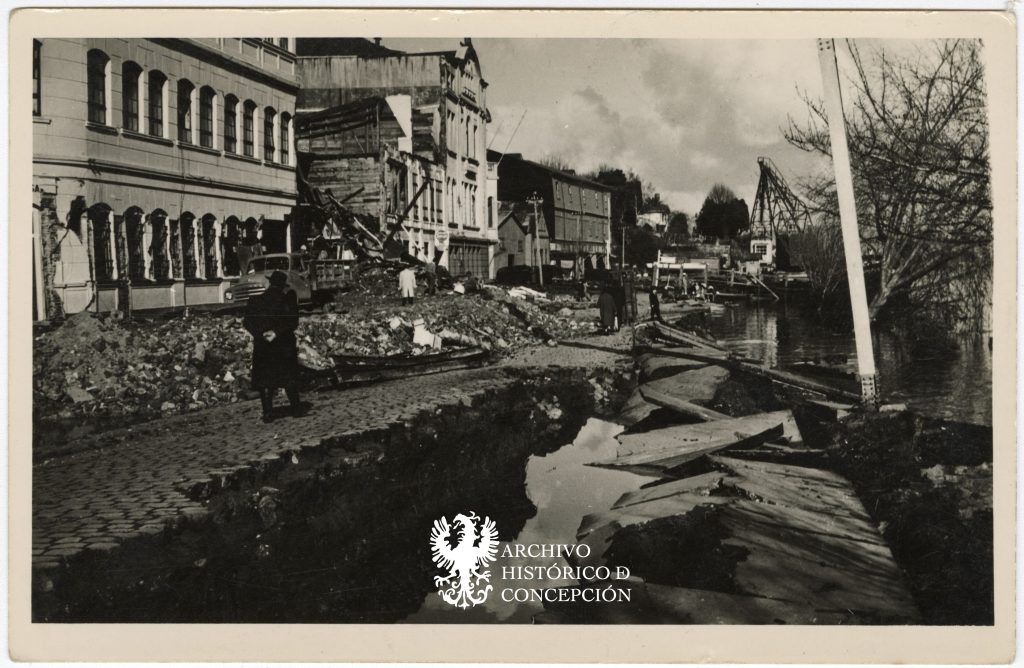

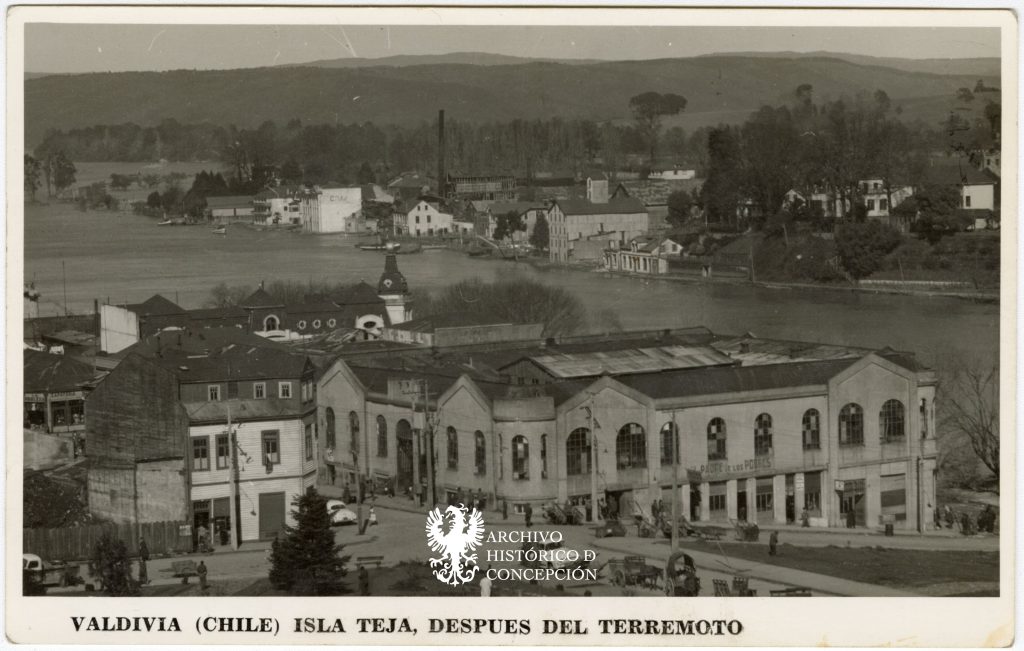

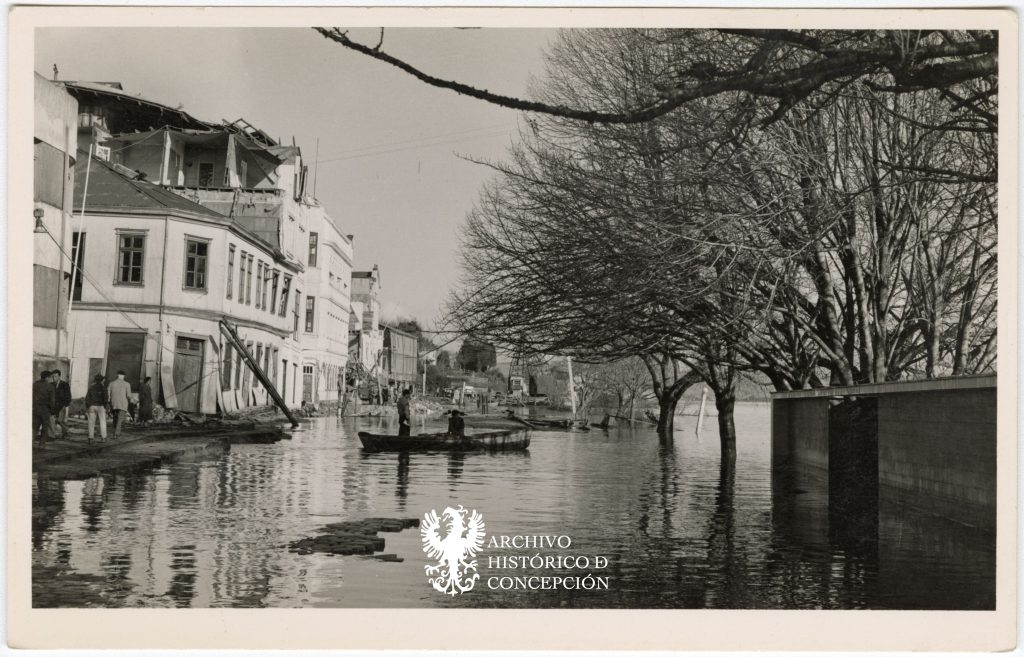

Año 1960:

Sucedió el 21 de mayo de 1960, a las 6:02 horas de la mañana. Se destruyó parcialmente la ciudad, pero al día siguiente, domingo 22, se repitió el fenómeno con epicentro en Valdivia. Este último se considera el sismo con mayor liberación de energía en la historia, alcanzando el grado 9.5 de la escala Richter, con maremoto incluido y el peligroso cierre del drenaje del lago Riñihue.

La ciudad de Concepción vio interrumpido su servicio eléctrico con lo que conlleva; se quiebra un tramo del puente carretero y también afectado el puente ferroviario sobre el Bio bío, aislando en lo que a ello respecta, San Pedro de la Paz, Coronel y Lota, mas toda la Provincia de Arauco; fueron dañados el Teatro Concepción, el Liceo de Hombres Enrique Molina, el edificio neo clásico de la Municipalidad, la escuela Bulnes (hoy Gran Bretaña), el Seminario Metropolitano, varios edificios universitarios y gran cantidad de viviendas, arruinadas de tal manera que debieron ser demolidas. Se desarrolló actividad volcánica en los volcanes Osorno, Puntiagudo, Casablanca y Calbuco. Pese a la magnitud del sismo hubo 125 muertos en la provincia, siendo 73 de la ciudad de Concepción.

Año 2010:

Sucedió el 27 de febrero de 2010, a las 3:30 horas de la noche, alcanzando los 8.5 de la Escala Richter, siendo grado 8.8 R. en el epicentro, estimado frente a Cobquecura. Para mayores referencias se puede consultar el minisitio “El terremoto del 27 F, de Concepción y la Región”.

Bibliografía:

“Los terremotos en la Octava Región, el terremoto del bicentenario 27 de febrero de 2010”, por Luis Gómez Quinteros. Año 2012.

“En la ruta del Gran Terremoto, reportaje histórico de los sismos de mayo de 1960”, por Oscar Cravero Silva; Manual de prevención ciudadana frente a los terremotos y tsunamis. Concepción 2000.

“Tsunamis en la Región del Bio bío, desde una mirada multidisciplinaria”, editor Rafael Aránguiz. Capítulo 3: Terremotos y Tsunamis como fuerzas moldeadoras en la historia de Concepción, por Armando Cartes Montory. Ediciones UCSC.

“Guía participativa de, Orientaciones de respuesta frente a emergencias de terremoto- tsunami, a partir de la experiencia de Talcahuano, Chile”, Por Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y Municipalidad de Talcahuano, 2013

“Imaginarios sociales desde la memoria: un rescate de las identidades históricas marcadas por el terremoto de 1960 en la cuenca del río Valdivia”, por Héctor Olivares, Juan Carlos Muñoz, Carla Contreras y Katherine Correa.

DOCUMENTOS